28 de Outubro, 2024 João Nascimento

Apenas Humano

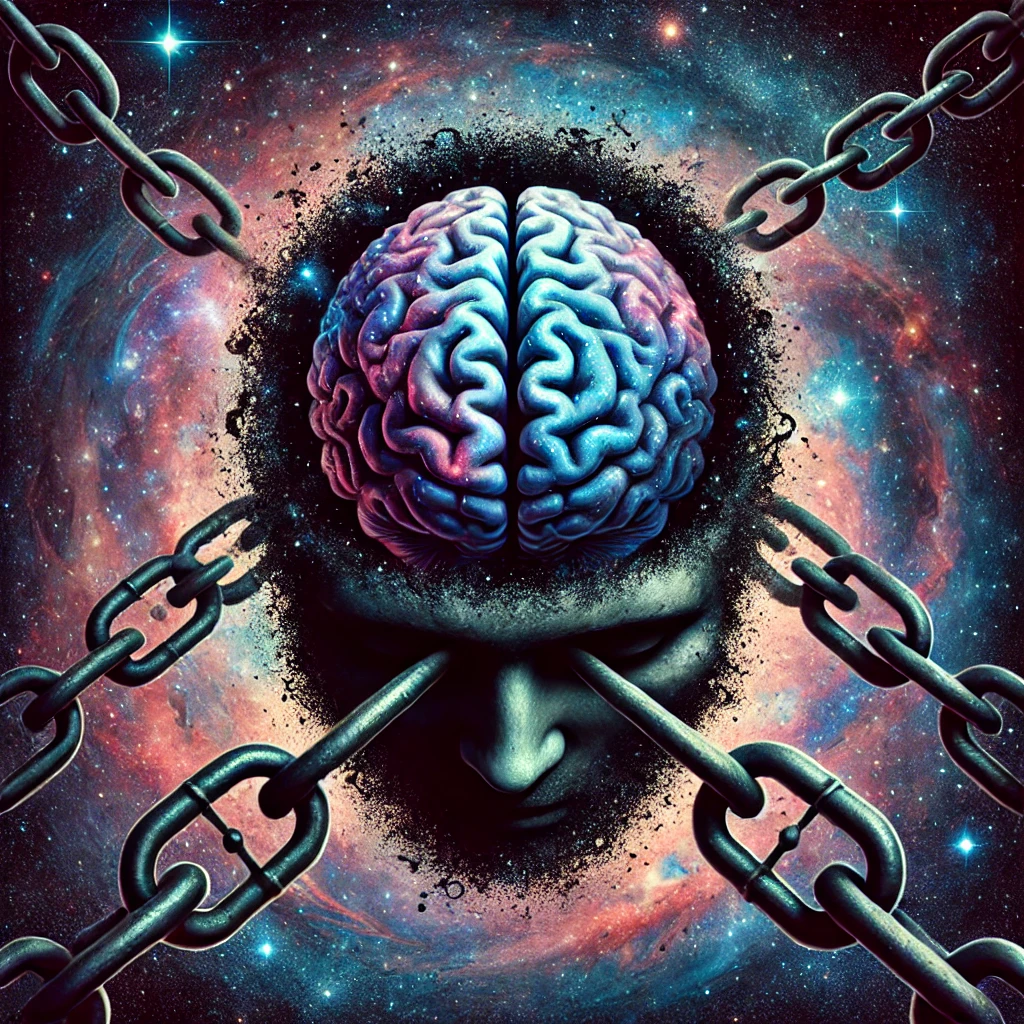

Escrevi este poema há décadas, quando finalmente percebi, com genuína satisfação, que eu era mais um dos que simplesmente não conseguem acreditar. Não só ansiava por viver sem ilusões, como sabia que devia fazê-lo – não podia ser de outra maneira. Nunca olhei para trás.

Sou humano, susceptível a doenças,

a enfermidades,

e ao inevitável fim.

Estou à mercê,

e à clemência,

do que quer que me infeste.

Estou cheio de falhas,

mentiras, e enganos.

Estou preso,

numa luta incessante,

comigo mesmo,

contigo,

e com o mundo à minha volta.

Os meus defeitos e imperfeições

perseguem-me,

e sempre o farão.

Sou a causa,

a raíz de toda a minha miséria.

Sou a razão pela qual podes magoar-me.

Sou o defeito,

o erro,

que vivo dia após dia.

Sou humano,

não devias confiar em mim.

Sou mortal,

não tenhas fé em mim.

Mas, tu também és humano,

com os teus defeitos,

com as tuas imperfeições,

que eventualmente me aceitarão.

Sou humano,

não há nada de extraordinário em mim.

Há 8 mil milhões de outros,

exactamente como eu.

Sou humano,

é o pior,

e o melhor em mim.

Sou culpado,

serei sempre.

Inventei,

desenhei,

e imaginei,

o Deus que me criou.

Sou apenas humano,

mas espero sempre mais de mim.

Tão frágil,

tão delicado,

e vulnerável,

magoado pelo simples existir.

Sou apenas humano,

não é fácil.

Sou humano,

perdoa-me.