24 de Outubro, 2010 Carlos Esperança

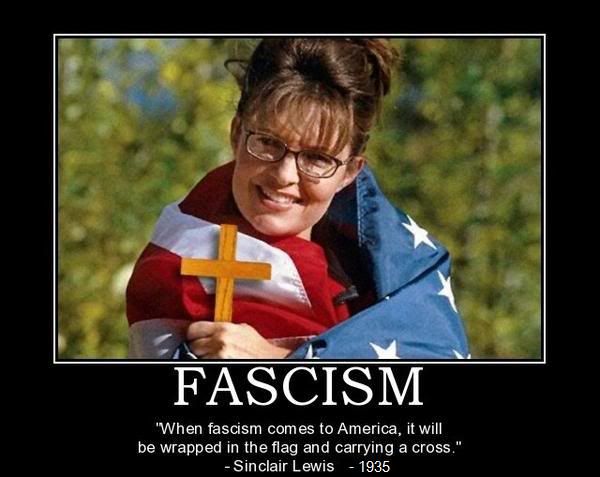

Estado laico, uma exigência ética

Uma centena de organizações, convocadas pela Europa Laica e o Observatório da Laicidade, apelaram ontem, em Madrid, à mobilização “por um Estado laico, já”. Fizeram-no sob este lema no Parque da Cornisa, na zona onde o cardeal Antonio María Rouco quer construir uma monumental Cidade da Igreja com o generoso beneplácito da autarquia local.